[Deuxième de deux – Pour lire la première partie.]

[Deuxième de deux – Pour lire la première partie.]

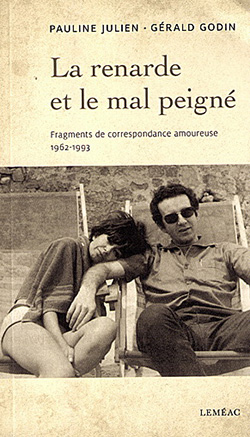

Puis nous avons parlé de Gérald Godin. Et ce n’était pas sans raison. Parce que je crois — c’est une opinion personnelle — que Godin a réussi là où Miron avait échoué. Le dilemme de la langue québécoise, du joual, qui avait pris une importance capitale depuis les Insolences du Frère Untel, bien ce dilemme-là, Godin l’aura transcendé. Il aura même fait du joual une arme de combat contre cette « oppression anglo-saxonne d’où le joual provient. ». J’aime entendre Godin nous raconter que « nous avons une histoire, une société, un climat, des habitudes, un folklore dont est né notre langage, quelquefois dans une direction différente de celui de la France, cela va de soi. Le Canada français n’étant plus la France, comment espérer que le français du Canada soit le même que le français de France ? Ce serait oublier que le langage naît de la vie et rend compte de la vie d’un peuple. ». Voilà ou Godin va. « C’est une loi de l’évolution des langues qu’elles sont marquées, transformées, modifiées suivant le milieu dans lequel elles émigre. L’anglais des afro-américains n’est pas l’anglais des blancs. Non seulement la langue en elle-même est soumise à une culture différente, mais les noirs s’en servent de manière différente pour se différencier des blancs. Pour être fidèle à leur identité culturelle propre. C’est obligé.

Donc, « Le français est dégradé au Canada, c’est un fait. Mais le canadien est en excellente santé. ». Merci Gérald.

Ce que mon ami et moi avons fini par conclure — imaginez que l’on s’occupe encore de ces questions en 2013, alors que Miron et Godin s’en inquiétait dans les années 1960 — nous avons fini par conclure, dis-je, qu’il ne faut pas entretenir une honte de notre langue. « Miron était prude et assez classique. Il n’aimait le statut de notre langue et de notre ‘’sous-culture‘’, notre littérature lui faisait peur, il aurait voulu être un français de France. Il était très ‘’Radio-Canadien’’ avec un beau français. Et notre ‘’sous-langue’’, il ne la digérait pas. Je crois que Godin avait moins peur de parler joual et d’utiliser notre ‘’sous-culture’’. Moi je crois, lui disais-je, que le seul moyen de résoudre notre problème de langue c’est d’utiliser notre langue comme elle est. C’est aux autres cultures de se forcer le cul pour comprendre. Si on est fier de notre langue et que nous l’utilisons avec force, nous charmerons les autres littératures. Ce n’est pas parce que nous sommes francophones que nous devons nous plier à tout prix à la littérature française et à l’Académie. Et si nous sommes gênés de notre langue, ça va paraître dans nos livres et nous n’arriverons jamais à charmer les autres cultures. On ne peut pas se pencher sur le métier d’écrivain au Québec sans nous cogner à ce problème — trop souvent les écrivains ont réglé ce problème en se fiant à l’Académie. Ce n’est pas la bonne solution. Il faut dissoudre le problème de notre langue en n’ayant aucune gêne à la parler. Ça ne veut pas dire ‘’qu’on s’en va drà-là t’écrire des books en mots que parsonne comprendrè’’, mais il ne faut jamais avoir peur d’utiliser un tabarenaque ou un bécique quand le texte et le ton l’exigent. Et d’après toi, qu’est ce qui est plus expressif entre ‘’Fous moi la paix’’ ou ‘’Calisse moé patience mon esti !’’ ? »

C’était un cri du cœur. Pis ça s’adonne que mon ami était ben d’accord avec moé.

[Lire aussi cet autre article sur Gérald Godin par Simon DuPlessis.]